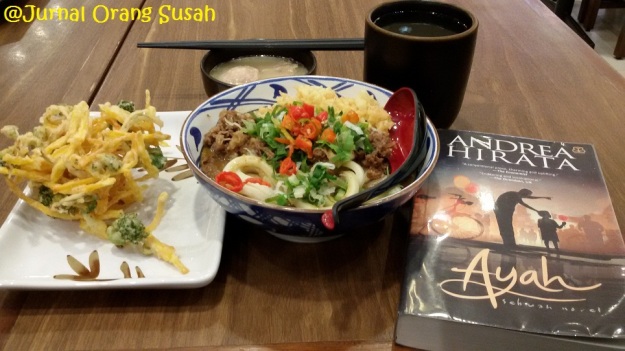

Saya baru sadar, saya lupa menulis postingan tentang 10 buku terbaik yang saya baca sepanjang 2013. Padahal harusnya kan ini postingan tahunan. Pasti karena saya sibuk banget. Tapi, sesibuk-sibuknya saya, yang namanya makan nggak boleh lupa dong. 🙂

Biasanya, saya pidato dulu sebelum ngomongin 10 buku terbaik yang saya baca sepanjang tahun sebelumnya. Apa saja yang terjadi di dunia perbukuan kita selama tahun lalu? Yah, sebenarnya saya juga udah lupa sih….hehehe! Jadi saya tulis seingat saya aja lah ya… Awal 2014, nama Denny JA masuk di buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh terbitan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Nama Denny JA sebagai tokoh sastra menjadi kontroversial karena selama ini kurang dikenal publik luas di dunia sastra dan lebih dikenal sebagai seorang konsultan politik.

Wajarlah ketika kemudian beberapa pegiat sastra membuat petisi “Tolak Buku 33 Tokoh Sastra” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Habis gimana, bikin buku tentang orang berpengaruh tapi memasukkan seseorang yang kontribusi dan perannya tidak jelas dalam dunia sastra. Walhasil, muncullah reaksi keras sejumlah pegiat sastra—tentu saja tak bebas dari sumpah serapah. 😛 Peristiwa lengkapnya bisa baca di sini.

Drama lain lagi: penyair Sitok Srengenge dilaporkan ke polisi oleh seorang mahasiswi UI karena dituduh memerkosa cewek itu. Saya nggak ingat lagi sudah sejauh mana kasus ini.

Terus, apa lagi ya? Saya lupa kalau disuruh ingat-ingat lagi sekarang. Nggak langsung ditulis sih…sekarang udah bulan Maret 2015! 😛 Ya sudah, segitu aja yang saya ingat saat nulis postingan ini. Sekarang saya cuma mau bahas sedikit tentang 10 buku terbaik yang saya baca selama 2014—dari 33 buku, di luar baca buku karena pekerjaan. Tahun terbitnya terserah, yang penting saya bacanya tahun lalu dan selera saya juga….hehehe! 🙂

1. Inferno – Dan Brown

Seperti biasa, petualangan Robert Langdon, tokoh utama dalam novel-novel Dan Brown, berkisah tentang tarik-ulur pengaruh antara ilmu pengetahuan , benda seni kelas dunia, buah pemikiran tokoh-tokoh sejarah, kebijakan umum gereja Katolik, ambisi, dan moralitas. Sebagai novel thriller, tentu saja ada intrik, tikungan cerita tak terduga, dan tokoh-tokoh yang punya karakter sangat menarik.

Seperti biasa, petualangan Robert Langdon, tokoh utama dalam novel-novel Dan Brown, berkisah tentang tarik-ulur pengaruh antara ilmu pengetahuan , benda seni kelas dunia, buah pemikiran tokoh-tokoh sejarah, kebijakan umum gereja Katolik, ambisi, dan moralitas. Sebagai novel thriller, tentu saja ada intrik, tikungan cerita tak terduga, dan tokoh-tokoh yang punya karakter sangat menarik.

Menurut saya, Inferno adalah novel Dan Brown yang mengangkat tema paling relevan dengan permasalahan dunia saat ini. Novel ini mengajukan pertanyaan sederhana yang menyesakkan dada: tegakah kita memusnahkan sebagian manusia di dunia demi menghapus overpopulasi dan menyelamatkan bumi serta umat manusia itu sendiri?

Overpopulasi memang masalah paling gawat yang dihadapi umat manusia saat ini. Kenapa gawat? Sederhana saja. Jumlah manusia melejit secara mengkhawatirkan, sementara jumlah sumber daya alam penyokong kehidupan tidak bertambah sedikit pun, malah berkurang drastis. Tahun 1800, Bumi dihuni 1 miliar orang. 1920 jadi 2 miliar. 1970 naik ke 4 miliar. Sekarang saja sudah 7 miliar. Sepuluh tahun ke depan diramalkan akan ada 8 miliar orang yang menghuni Bumi. Gila!

Inferno sendiri sebenarnya adalah puisi karya Dante yang berkisah tentang perjalanannya ke lubang neraka di perut bumi. Dalam perjalanannya itu, dia mendapati bahwa neraka terbagi menjadi 9 tingkat yang masing-masingnya diisi oleh berbagai jenis hukuman yang mengerikan. Semakin ke bawah, semakin mengerikan hukumannya. Hingga akhirnya di tingkat ke-9, di pusat Bumi tempat gravitasi digambarkan punya gaya terbalik, dia berjumpa dengan … Setan!

2. Autobiografi Saya – Sir Alex Ferguson

Ya ya yaa…tentu saja saya baca buku ini karena saya suporter MU. Plus, buku ini dikasih teman saya yang kerja di penerbit tetangga…hehehe! Tapi yang jelas Sir Alex Ferguson alias Fergie sendiri adalah salah satu manajer klub sepakbola terbaik sepanjang sejarah, dengan 27 tahun penuh kejayaan bersama Manchester United.

Ya ya yaa…tentu saja saya baca buku ini karena saya suporter MU. Plus, buku ini dikasih teman saya yang kerja di penerbit tetangga…hehehe! Tapi yang jelas Sir Alex Ferguson alias Fergie sendiri adalah salah satu manajer klub sepakbola terbaik sepanjang sejarah, dengan 27 tahun penuh kejayaan bersama Manchester United.

Di buku ini Fergie blak-blakan bercerita tentang perseteruannya dengan Roy Keane, kesetiaannya kepada keluarga Glazer, polemiknya dengan Wayne Rooney yang pernah mengancam akan meninggalkan MU, penyesalannya karena menjual David Beckham ke Real Madrid, kedekatannya dengan Jose Mourinho, dan banyak lagi.

Pengaruh Fergie pada MU terbukti sangat kuat. Terbukti, setelah kepergian Fergie pada 2012, MU ngos-ngosan hanya untuk bercokol di empat besar Liga Inggris dan kesulitan untuk kembali ke Liga Champions.

Pendapat-pendapat Fergie tentu saja subjektif. Cara penuturannya dalam buku ini melompat-lompat dan tidak bisa fokus membahas satu hal saja. Namun, tetap saja menarik menyimak banyak hal dari salah seorang manajer top kelas dunia yang kini sudah pensiun ini. Plus, banyak foto berwarna di dalamnya. 🙂

3. Dilan: Dia adalah Dilanku Tahun 1990 – Pidi Baiq

Setahu saya, ini buku Pidi Baiq pertama dalam bentuk novel. Jarang-jarang juga saya mau membaca kisah “remeh” tentang cinta anak sekolahan…hehehe! Saya beli terutama karena “katanya bagus” dan menurut saya kovernya asyik. 🙂

Setahu saya, ini buku Pidi Baiq pertama dalam bentuk novel. Jarang-jarang juga saya mau membaca kisah “remeh” tentang cinta anak sekolahan…hehehe! Saya beli terutama karena “katanya bagus” dan menurut saya kovernya asyik. 🙂

Ceritanya, Dilan—seorang siswa SMA Negeri di Bandung—jatuh cinta pada siswi baru pindahan dari Jakarta. Milea, nama cewek itu. Tidak mengetahui bahwa sebetulnya Milea telah memiliki pacar di Jakarta, Dilan pun melakukan berbagai usaha untuk mendekati Milea.

Yang menarik menurut saya adalah karakter Dilan sendiri (ya ya…pastilah itu karakter si Pidi sendiri yang antik, ajaib tak tertebak). Dalam usaha pedekatenya dengan Milea, Dilan sering mengirim surat yang isinya absurd tapi efeknya lucu. Misalnya: “Milea, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Enggak tahu kalau sore. Tunggu aja.” Atau ini: “Milea, jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu, nanti, besoknya, orang itu akan hilang.” 😛

Pidi menulis kisah tentang keromantisan seorang cowok nyeleneh menggunakan perempuan sebagai point of view-nya. Kalau menggunakan sudut pandang orang pertama alias dari Dilan sendiri, kisah ini bisa jadi akan terasa kurang greget, malah jadi gombal dan narsis, bukannya romantis. Dilan mungkin hanya novel biasa tentang kisah cinta anak SMA, tapi kisah ditulis dengan unik dan cerdas. Saya nggak sabar menunggu sekuelnya yang konon akan dijuduli Milea, yang akan terbit pertengahan tahun ini. 🙂

4. The Various Flavors of Coffee: Rasa Cinta dalam Kopi – Anthony Capella

Lagi-lagi saya naksir buku ini pertama karena kovernya. Kedua, karena dikasih gratis sama teman saya…hahaha! Setelah mulai dibaca, novel setebal 677 halaman ini ternyata sangat menarik. Tokoh sentralnya bernama Robert Wallis, seorang pria yang pandai merangkai kata, gaya hidupnya glamor walau ia bukan orang kaya. Ia juga gemar main perempuan. Suatu hari, saat uangnya hampir habis, dia masuk ke sebuah kafe dan memesan secangkir kopi. Tetapi saat dia meminum kopinya, dia mengumpat karena kopi itu terasa seperti karat di lidahnya.

Lagi-lagi saya naksir buku ini pertama karena kovernya. Kedua, karena dikasih gratis sama teman saya…hahaha! Setelah mulai dibaca, novel setebal 677 halaman ini ternyata sangat menarik. Tokoh sentralnya bernama Robert Wallis, seorang pria yang pandai merangkai kata, gaya hidupnya glamor walau ia bukan orang kaya. Ia juga gemar main perempuan. Suatu hari, saat uangnya hampir habis, dia masuk ke sebuah kafe dan memesan secangkir kopi. Tetapi saat dia meminum kopinya, dia mengumpat karena kopi itu terasa seperti karat di lidahnya.

Seorang pengusaha kopi bernama Samuel Pinker tanpa sengaja mendengar umpatan itu. Karena umpatan tentang rasa kopi itu memukaunya, Samuel lalu menawarkan pekerjaan untuknya, membuat semacam pedoman mengenai cita rasa kopi. Pedoman itu nantinya dinamakan Pedoman Wallis-Pinker. Di bagian ini saya teringat novel Perfume-nya Patrick Suskind yang sanggup menggambarkan aroma parfum dengan kata-kata. Sementara di novel Capella ini, aroma kopi digambarkan sedemikian rupa, sehingga kadang saya juga mengernyit bingung. Maklum, saya bukan peminum kopi…hahaha!

Dalam menyusun pedoman itu, Robert harus bekerja sama dengan Emily, putri sulung Samuel. Karena sering bertemu Emily, Robert akhirnya jatuh cinta padanya hingga akhirnya ia memberanikan diri melamar Emily. Ternyata, Mr. Pinker mensyaratkan mahar sebesar seribu pound. Robert tidak punya uang sebanyak itu. Jadi, Mr. Pinker mengusulkan kepada Robert untuk pergi ke Afrika dan bekerja membuka lahan perkebunan kopi miliknya di sana.

Di Afrika, Robert mempelajari adat istiadat setempat, termasuk upacara minum kopi khas Abyssinia tradisional. Dalam upacara itu, Robert melihat seorang budak wanita yang langsung memikat hatinya. Dasar playboy mujur, perasaan Robert berbalas. Walau cukup berisiko, Fikre, budak wanita itu, menyelipkan sebiji kopi ke telapak tangan Robert. Ketika seorang wanita memberikan biji kopi kepada seorang pria, artinya dia juga memberikan cintanya kepada pria itu.

Biji kopi pertama itu diikuti oleh biji kopi-biji kopi berikutnya. Robert semakin yakin akan cintanya pada Fikre. Dan di bagian inilah banyak adegan hot antara Robert dan Fikre…hahaha! Dan Capella mampu menggambarkan semua adegan hot itu dengan hiasan aroma kopi dan sesekali agak vulgar (!).

Ternyata tidak mudah membuka lahan perkebunan di Afrika. Robert harus banyak berurusan dengan penebangan liar, perbudakan, pemberontakan suku pribumi, utang piutang, dan kondisi alam yang tak ramah. Seakan belum cukup masalah yang dihadapi Robert, dia pun menjadi korban penipuan yang membuatnya hampir saja mati di Afrika, seandainya dia tidak ditolong pekerjanya. Jalan cerita semakin kompleks dengan bagian cerita yang mengisahkan Emily yang sedang menunggu kepulangan Robert menyibukkan dirinya dalam gerakan politik yang memperjuangkan hak suara wanita dalam politik. Ah, pokoknya apik ini novelnya. Banyak pengetahuan tentang aneka jenis kopi di seluruh dunia.

5. The 100-Year-Old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared – Jonas Jonasson

Judulnya aja udah begitu, belum gaya kovernya. Sejak awal saya duga ceritanya pasti bakalan ngaco. Ternyata beneran konyol, tapi ceritanya asyik banget! 😀 Kisahnya dibuka dengan adegan Allan Karlsson yang kabur dari sebuah panti jompo. Padahal, satu jam lagi akan ada pesta ulang tahunnya yang keseratus. Wali kota bahkan akan hadir di acara itu. Pers akan meliput. Setelah berhasil kabur lewat jendela kamarnya, dimulailah sebuah perjalanan luar biasa Allan yang penuh kegilaan.

Ia berlari ke terminal Malmkoping dan membeli tiket bus yang akan membawanya menjauh dari panti jompo yang ia tinggalkan. Saat sedang menunggu bus, seorang pemuda ceking bertampang preman dengan jaket bertulisan Never Again di punggungnya menitipkan sebuah koper kepadanya karena kebelet pipis. Tak lama setelah pemuda itu masuk ke toilet, bus yang akan Allan tumpangi tiba dan akan segara berangkat lagi. Tanpa pikir panjang, Allan membawa koper tadi.

Koper tadi ternyata milik sebuah geng kriminal. Jelas saja Allan diburu oleh pemuda berandal tadi dan teman-temannya. Kisah ini kemudian maju-mundur bergantian dengan cerita tentang siapa Allan dan bagaimana masa lalunya.

Allan ternyata memainkan peran penting di balik berbagai peristiwa penting pada abad kedua puluh: Membantu menciptakan bom atom, berteman dengan Presiden Amerika dan tiran Rusia, bahkan membuat pemimpin komunis Cina berutang budi kepadanya! Semakin lama, petualangan Allan semakin runyam saja.

Hebatnya, walau ini fiksi, Jonas berhasil membuat tokoh-tokohnya berhubungan dengan logis. Ceritanya konyol dan nyaris tak masuk akal, tapi logis. Indonesia bahkan masuk sebagai salah satu latar cerita. Jonas Jonasson menurut saya berhasil menjalin berbagai peristiwa besar dunia, dipadu dengan tokoh-tokoh fiktif ciptaannya, menyindir banyak hal tentang dunia, tentang politik dan negara-negara yang menjadi latar di dalam ceritanya. Namun, semuanya disajikan dalam bentuk satire, olok-olok yang bisa membuat pembaca tersenyum geli.

Kunci untuk menikmati novel ini hanya satu: jangan terlalu serius! 😛

6. Maya – Ayu Utami

Maya adalah bagian dari seri Bilangan Fu. Yang sudah terbit dalam seri itu adalah Bilangan Fu, Manjali dan Cakrabirawa, Lalita, lalu Maya ini. Novel Maya ini menghubungkan seri Bilangan Fu dengan novel dwilogi Saman dan Larung. Banyak tokoh dalam novel Maya adalah tokoh-tokoh novel Bilangan Fu seperti Parang Jati, Suhubudi, dan tiga tokoh lain yang hadir dari dwilogi Saman dan Larung, yaitu Yasmin, Saman, dan Larung.

Maya adalah bagian dari seri Bilangan Fu. Yang sudah terbit dalam seri itu adalah Bilangan Fu, Manjali dan Cakrabirawa, Lalita, lalu Maya ini. Novel Maya ini menghubungkan seri Bilangan Fu dengan novel dwilogi Saman dan Larung. Banyak tokoh dalam novel Maya adalah tokoh-tokoh novel Bilangan Fu seperti Parang Jati, Suhubudi, dan tiga tokoh lain yang hadir dari dwilogi Saman dan Larung, yaitu Yasmin, Saman, dan Larung.

Ceritanya, setelah dua tahun Saman hilang, Yasmin menerima tiga pucuk surat dari kekasih gelapnya itu. Bersama surat itu Saman juga mengirimkan sebutir batu akik. Untuk menjawab peristiwa misterius itu, Yasmin yang sesungguhnya sangat rasional terpaksa pergi ke seorang guru kebatinan, Suhubudi, ayah Parang Jati.

Di Padepokan Suhubudi, Yasmin justru terlibat dalam suatu kejadian lain yang baginya merupakan perjalanan batin untuk memahami diri sendiri, cintanya, dan negerinya—sementara Parang Jati menjawab teka-teki tentang keberadaan Saman. Cerita ini berlatar peristiwa Reformasi 1998.

Baca sendiri deh ya…beneran ini buku bagus. 🙂

Novel-novel Ayu Utami selalu memanjakan pembaca dengan bahasa yang jernih, runtut, dan lugas. Diksi dan simbol-simbol metafora yang muncul juga kaya—kadang membuat saya berhenti membaca sejenak untuk melamun dan kadang tertidur.

7. Pulang – Leila S. Chudori

Novel Pulang berkisah tentang empat sahabat bernama Dimas Suryo, Nugroho, Tjai, dan Risjaf. Mereka kesulitan kembali ke Indonesia gara-gara peristiwa 30 September 1965. Keadaan politik di Indonesia sedang kacau. Jika mereka pulang, mungkin mereka malah akan ikut “diciduk”. Paspor mereka dicabut karena dianggap simpatisan komunis.

Ketika revolusi mahasiswa berkecamuk di Paris, Dimas bertemu Vivienne Deveraux, mahasiswi Prancis yang ikut berdemo melawan pemerintah Prancis. Pada saat yang sama, Dimas menerima kabar dari Jakarta: Hananto Prawiro, sahabatnya, ditangkap tentara dan dinyatakan tewas. Dimas merasa cemas dan gamang. Bersama banyak wartawan dan seniman lain, dia tak bisa kembali ke tanah air karena paspornya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Sejak itu mereka mengelana tanpa status kewarganegaraan yang jelas—dari Santiago ke Havana, ke Peking, dan akhirnya tiba di Perancis untuk mendapatkan suaka dan tinggal di sana.

Di Paris, Dimas mengelola Restoran Tanah Air bersama tiga kawannya: Nug, Tjai, dan Risjaf. Dimas terus-menerus dihantui rasa bersalah karena kawan-kawannya di Indonesia satu per satu dikejar, ditembak, atau menghilang begitu saja menyusul Peristiwa 30 September. Dia juga tak bisa melupakan Surti Anandari—isteri Hananto—yang bersama ketiga anaknya berbulan-bulan diinterogasi tentara.

Latar cerita lalu berganti-ganti, ke bulan Mei 1968, tentang gerakan mahasiswa yang berkecamuk di Paris. Kemudian belakangan berlanjut ke Mei 1998 dan jatuhnya Presiden Soeharto yang sudah berkuasa 32 tahun. Beberapa bagian ditulis dengan gaya penceritaan sebuah surat. Hal lain yang menarik, persepsi tentang tragedi September 1965 diceritakan dengan sudut pandang generasi pertama (Dimas dkk) dan generasi kedua (Lintang—putri Dimas dari pernikahannya dengan Vivienne—dan beberapa sepupunya).

Tulisan Leila mengalir lancar. Diksinya mudah dicerna pembaca. Topik-topik berbau sejarah juga menyisip lembut tanpa harus bikin kening berkerut. Ceritanya apik dan gaya penulisannya enak. Nggak salah deh jadi pemenang Khatulistiwa Literary Award tahun 2013.

8. Bumi Tuhan: Orang Buangan di Pyongyang, Moskwa, dan Paris (1960-2013) – Waloejo Sedjati

Memoar yang ditulis oleh Waloejo Sedjati—seorang anak bangsa yang ilmunya disia-siakan, mubazir tak terpakai di negeri sendiri, dan namanya pun akan dilupakan zaman.

Waloejo lahir di Pekalongan. Ia bercita-cita menjadi dokter, untuk mengabdi kepada tanah airnya setelah menyelesaikan pendidikan di Pyongyang, Korut. Namun, tragedi 30 September 1965 mengubah seluruh jalan hidupnya. Ditolak masuk ke Indonesia, ia terpaksa mengembara selama 48 tahun hingga wafat di Paris sebagai warga negara Prancis pada tahun 2013. Sebelumnya, ia tinggal di Korea Utara selama 10 tahun dan Uni Soviet selama 15 tahun. Resensinya saya tulis di sini. Baca ya! 🙂

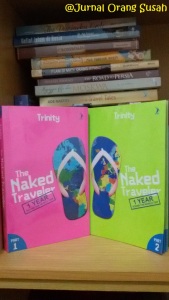

9. The Naked Traveler: 1 Year Round the World Trip – Trinity

Sejak Trinity woro-woro mau melakukan perjalanan setahun di Benua Amerika, saya udah menunggu-nunggu buku ini. Apalagi, saya sejak lama juga mimpi pengen bisa jalan-jalan di negara-negara Amerika Selatan. Begitu terbit, ternyata ada dua jilid dengan kover warna ngejreng bergambar sandal jepit yang unyu… 🙂

Tapi Trinity emang edyan. Sebanyak 22 negara di Benua Amerika dan Eropa Timur dia kunjungi dalam perjalanannya kali ini. Trinity tidak sendirian. Dia melakukan perjalanan bareng Yasmin. Yup, yang sering nongol di seri-seri sebelumnya itu. Ciri khas tulisannya masih sama: ringan, lugas, seperti orang ngajak ngobrol.

Yang menarik dari Trinity, menurut saya, memang bukan gaya tulisannya, tapi petualangannya. Negara-negara yang dia kunjungi. Di buku ini ada juga satu bab yang menceritakan sosok Yasmin. Sayang, Trinity nggak menyertakan foto wajah sahabatnya itu. Dan Yasmin ini nama palsu pula. Tapi hubungan persahabatan keduanya cukup mengharukan walaupun kadang rada absurd. Malah bikin penasaran karena Yasmin ini nggak punya akun di medsos apa pun. 😛

Kadang saya agak jenuh kalau membaca tulisan di TNT yang sifatnya deskriptif banget: dari tempat A ke tempat B saya melihat ini dan itu, bla bla bla. Nah, kalo ketemu bab yang kayak gitu saya jadi males dan pengen cepet selesai atau cukup lihat fotonya aja. Untunglah, bab yang kayak gitu nggak banyak. Overall, cerita-cerita perjalanan dalam buku ini asyik. Isinya bukan cuma kisah perjalanan, tapi ada juga beberapa bab yang sifatnya panduan alias guide, misalnya cara packing ala TNT, kiat hemat dalam perjalanan, dsb. Tapi itu juga tetap enak dibaca. 🙂

10. Steal Like an Artist – Austin Kleon

Salah satu gagasan utama dalam buku ini mirip dengan buku Borrowing Briliance-nya David Kord Murray. Bedanya, kemasannya lebih manis dan kontennya lebih ringkas. Intinya sih sama: tidak ada hal yang benar-benar baru di kolong langit ini.

Austin Kleon, penulis buku ini, adalah penulis dan seniman. Dalam Steal Like An Artist, ia memaparkan bahwa tidak ada ide yang benar-benar murni. Seperti kata Pablo Picasso, “Semua karya seni adalah hasil pencurian.” Tapi, pencurian seperti apa? Jangan salah, ini bukan buku yang mengajarkan teknik-teknik tipu-menipu.

Seniman yang baik menyadari bahwa tidak ada yang muncul tiba-tiba. Semua kreasi berasal dari sesuatu yang pernah ada sebelumnya.

Jadi begini. Kleon mengibaratkan silsilah ide dengan perumpamaan silsilah keluarga dalam ilmu genetika. Kita tentu punya ayah dan ibu kandung. Ada beberapa ciri fisik kita (dan juga sifat) yang mirip dengan orangtua kita, tapi karakter “asli” kita sendiri lebih banyak. Kita ini adalah kombunasi orangtua dan semua leluhur. Ide juga seperti itu. Kita tak bisa memilih keluarga, tetapi bisa menentukan guru, teman, dan musik yang kita dengarkan. Juga buku dan film yang kita tonton. “Kita dibentuk dan dipoles oleh hal yang kita cintai,” kata Goethe.

Nah, lalu bagaimana mencuri yang baik? Mencurilah seperti seorang seniman. Seorang seniman adalah kolektor yang sangat selektif. Mereka hanya mengumpulkan hal-hal yang benar-benar mereka sukai. Demikian juga ide. Ide yang kita peroleh bergantung pada hal-hal di sekitar kita. Itu sebabnya, perhatikan baik-baik apa yang kita baca, lihat, dan dengar.

Orang kreatif hanya menghimpun gagasan bagus. Semakin banyak ide keren yang kita kumpulkan, semakin banyak pengaruh yang bisa kita pilih. Ada baiknya kita memilih satu tokoh yang kita suka untuk diserap ilmunya. Pelajari semua mengenai tokoh itu. Lalu, temukan tiga orang yang disukai si tokoh dan gali lebih dalam tentang mereka. Ulangi sesering mungkin. Jadikan mereka sebagai guru, dan dari mereka kita belajar apa pun yang kita mau.

Jangan lupa, selalu belajar. Belajar bukan hanya di sekolah.

Pokoknya buku ini asyik! Banyak banget kalimat yang layak dikutip dan direnungkan maknanya sehari-hari. Tipsnya gampang dicerna dan mata pun dimanjakan dengan layout yang cihuy. Walau banyak membahas “kreativitas”, tidak berarti buku ini cuma pantas dibaca oleh mereka yang sehari-harinya bergulat dalam industri kreatif lho. 🙂

***

Nah, itu 10 buku favorit saya selama 2014. Ada yang sama? 🙂 Oya, berhubung saya lupa menulis untuk postingan 2013, sekalian saya lampirkan di sini. Tapi 5 aja ya….hahaha! Habis agak lupa sih… 😛 Ini buku terbaik yang saya baca selama 2013:

1. Titik Nol – Agustinus Wibowo

2. 1Q84 – Haruki Murakami

3. Kinanthi Terlahir Kembali – Tasaro GK

4. And The Mountains Echoed – Khaled Hosseini

5. Beasiswa di Bawah Telapak Kaki Ibu & Pungutlah Hikmah Walaupun dari Mulut Paman Sam – Irfan Amalee

Udah yaa….:)

Lihat fotonya. Menggemaskan ya si T310 ini? hehehe 🙂

Lihat fotonya. Menggemaskan ya si T310 ini? hehehe 🙂